© 2011 Google – Kartendaten © 2011 PPWK, Tele Atlas

Punkt A markiert Haus Jungferndorf Nr. 84 und Punkt B Weidenau

Filpe-Chronik

1649

bis 1700

Wie die Filpes nach Jungferndorf kamen

Die einschneidenden Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) veränderten auch das Leben unserer Filpe-Ahnen. Der Dreißigjährige Krieg wurde ausgelöst durch den Prager Fenstersturz 1618, er war zunächst ein Religionskampf und endete als Auseinandersetzung um die europäische Macht. In ihm entluden sich Spannungen zwischen katholischen und protestantischen Staaten, Landständen, Fürsten, Reichstädten, dem deutschen Kaiser, Habsburg und Frankreich. Die Bevölkerungsverluste während des Krieges betrugen auf dem Land etwa 40 % und in den Städten ca. 33 %. In Gebieten wie Pommern, Mecklenburg, Schlesien, Mittel- und Süddeutschland, die vom Krieg am härtesten betroffen waren, überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung.

In diesem Kriegsverlauf, fielen 1633 die Schweden in Weidenau ein und verwüsteten auf ihrem Weg besonders Haugsdorf schwer, welches sich dann bis 1665 nicht richtig erholte und in Teilen brachlag. Auch Großkrosse wurde auf dem Weg nach Weidenau im Jahr 1633 verwüstet. Ebenso wurden folgende Orte des Bezirks Freiwaldau in Mitleidenschaft gezogen: Freiwaldau (heute Jesenik: Die Stadt, die an einer wichtigen Verbindung von Schlesien nach Mähren lag, hatte mehrfach unter dem Durchzug von Kriegsvolk zu leiden), Barzdorf (heute Bernartice u Javorníka: Hier machten die Armeen beider Kriegsparteien immer wieder Station, hinzu kam 1633 die Pest, die das Dorf auf 13 Einwohner dezimierte.) , Buchsdorf (heute Buková: Das Dorf starb aus und erst nach dem Krieg kehrten einige Bürger zurück), Jauernig (heute Javorník: Wurde von durchziehenden Truppen mehrmals geplündert), Gurschdorf (heute Skorošice: Das Dorf erlebte seinen Niedergang, neben Plünderungen und Brandschatzungen durch durchziehende Truppen brach auch die Pest aus), Alt Rothwasser (heute Stará Červená Voda: Der Ort wurde verwüstet und verlassen, nach Kriegsende aber schnell wieder besiedelt), Setzdorf (heute Vápenná: Das Dorf wurde zerstört und nach kurzer Zeit wiedererrichtet).

©

2011 Google – Kartendaten © 2011 PPWK, Tele Atlas

Punkt

A markiert Haus Jungferndorf Nr. 84 und Punkt B Weidenau

Teile

der Familie Filpe verließen Weidenau schon unter der

schwedischen Besatzung im Jahre 1633, die der Stadt schwer zusetzte.

1648 ließen sich die Schweden mit

ihrer gesamten Armee, angeführt von General Wittenberg, erneut

in der Gegend nieder, nämlich

in Ober Hermsdorf (heute Horní Heřmanice, 6 km westlich

von Weidenau). Von hier aus zogen sie dann nach Prag. Lebensmittel

und Güter wurden stark von den Besatzern konsumiert bzw.

beschlagnahmt und geplündert, so dass eine Landflucht in den

eigenen Anbau ein sinnvoller Weg war. Besonders gefährlich war

es in der Enge der Stadt Weidenau auch, da mit der

Besatzung/Belagerung und Plünderung Seuchen wie die Pest

ausbrachen, die zu einer starken Dezimierung der Bevölkerung

führten. Die Schweden hielten sich bis zum Westfälischen

Frieden von 1648 in Schlesien auf und zogen plündernd umher. Am

20.07.1643 heiratet unser Vorfahre Jacob

FILPE (um 1607-1681) in Weidenau die Eva Böhm aus

Jungferndorf (Tauf-u.Heiratsbuch ViVIII1,S.249).

Zum

Zeitpunkt seiner Heirat 1643 wohnt der in Weidenau geborene Jacob

FILPE schon in Haugsdorf (heute Hukovice). Der Ort grenzt direkt

an Jungferndorf an und das Haus Jungferndorf Nr.84, das die Familie

dann wahrscheinlich schon bezog, ist nur wenige hundert Meter von der

Ortsgrenze Jungferndorf - Haugsdorf entfernt.

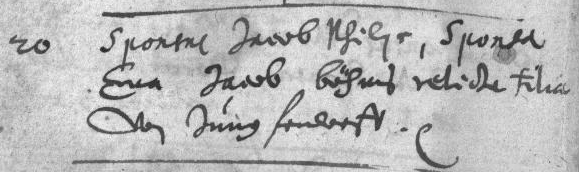

20.07.1643

(Tauf- und Heiratsbuch Vi VIII 1, S.248)

|

„20

Sponsus Jacob Philpe, Sponsa |

„20

Bräutigam Jacob Philpe, Braut |

Wahrscheinlich

brachte Eva

BÖHM (1618 -

1679) Haus und Hof Jungferndorf Nr.84 mit in die Ehe. Dafür

spricht,dass bei den Taufen von ihr und ihren Geschwistern die Namen

der Paten auf Nachbarn des Grundstücks Nr.84 hinweisen, z.B.

Meißner und Krischker. Bei Eva

BÖHM am 13.05.1618 die Paten Hans Latzel,

Anna Meißner

und Eva Keilholz (Vi VIII

1, Seite 171). Bei ihrer

Schwester Christina

BÖHM am 03.05.1620 die Paten Georg Krischker

und Ursula Latzel

(Ehefrau

des Hans Latzel), sowie

Eva Keilholz

(Vi

VIII 1, S.178). Bei

ihrem Bruder Joannes

BÖHM am 05.06.1622 die Paten Georg Krischker

und Ursula Latzel

(Vi

VIII 1, S.185). Bei

ihrem jüngsten Bruder Michael

BÖHM am 02.09.1624 die Paten Hans Latzel,

Georg Krischker,

Anna Meißner

(Vi VIII 1, S.191).

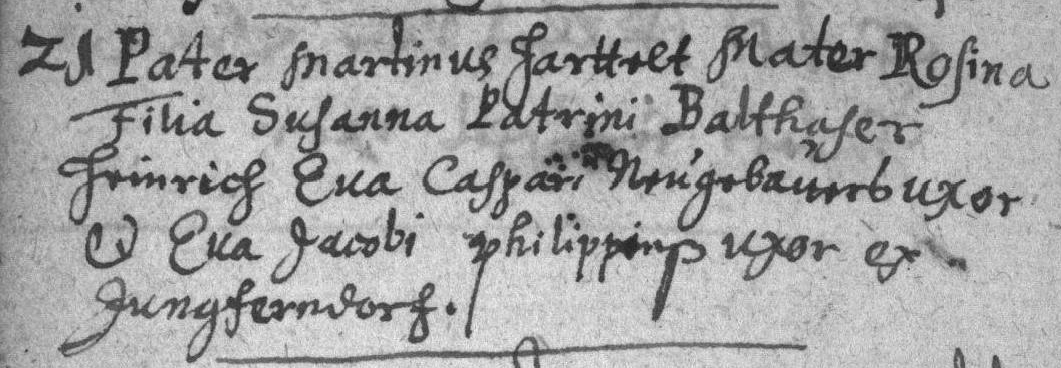

Die Kirchenbücher beurkunden seinen neuen Wohnort Jungferndorf erstmals am 21.04.1648, als Jacobs Ehefrau Eva Patin bei der Taufe der Susanna Harttelt, Tochter von Martin und Rosina Harttelt, genannt wird (Taufbuch Vi VIII 2, S.96):

21.04.1648

(Taufbuch Vi VIII 2, S.96)

|

„21

Pater Martinus Harttelt Mater Rosina |

„21

Vater Martinus Harttelt Mutter Rosina |

Die soziale Stellung der Filpes in Jungferndorf

Die hervorgehobene Stellung der Familie Filpe in Jungferndorf des ausgehenden 17.Jahrhunderts zeigt sich in den Kirchenbüchern an folgenden Einträgen: So wird Peter Filpe, ein Sohn Jacob Filpes, Pate bei der Taufe der Maria Elisabetha von Winancko, der Tochter der edelen Besitzer Jungferndorfs Karl Heinrich von Winancko und seiner Ehefrau Joanna Polexina Florentina, geborene von Tschischwitz und Gabersdorf (+1692) am 24.Juni 1691 (Taufbuch Vi VIII 3, S.17). Als dort bezeichneter „Gärtner“, was die Bezeichnung seines Bauernstandes ist, nämlich eines Kleinbauern, der nur den umliegenden Garten seines Hauses zum Anbau nutzen kann, zeigt sich allerdings sein gesellschaftlich höherer Rang in der Tatsache, dass er als Pate für das Kind der adeligen Besitzer Jungferndorfs gewählt wurde.

Desweiteren ist Michael Filpe (geb.04.08.1647, gest.20.12.1719), Sohn des Jacob Filpe, „Schaffer auf Jungferndorf“. Dies bezeichnet die Funktion eines Guts- bzw. Vermögensverwalters und ist eine vertrauensvolle, angesehene Funktion gewesen. Er wird so im Heiratseintrag vom 29.09.1693 (Heiratsbuch Vi VIII 10) seiner Tochter Marina (geb.12.01.1672, Taufbuch Vi VIII 2, S.193) erwähnt.

Am 13.05.1767 wird Johann

Friedrich Filpe als „Schloßwächter von Jungferndorf“

genannt und zwar im Taufeintrag seines Sohnes Johann

Nepomuceno

Frantz Filpe (Taufbuch Vi VIII 5, S.268). Johann Friedrich Filpe

(geb.21.08.1740; Taufbuch Vi VIII 4) ist Sohn des Balthasar Filpe

(geb.22.07.1698; Taufbuch Vi VIII 3, S.52), Enkel des Gregor Filpe

(geb. 04.03.1658; Taufbuch Vi VIII 2, S.133) und Urenkel unseres nach

Jungferndorf „ausgewanderten“ Jacob Filpe. Da es sich bei

der Erwähnung der Stellung des „Schloßwächters

von Jungferndorf“ um das letzte hervorgehobene Amt eines Filpe

in Jungferndorf handelt, kann man sagen, dass die soziale Auswirkung

des Amtes des Stadtschreibers von Weidenau des Johann Christoph

Philip sich noch über drei Generationen erstreckte. Danach

bekleiden Filpes in Jungferndorf keine öffentlichen Ämter

mehr und stehen nicht mehr im Patenamt bei adeligen Taufen.

Der Stadtschreiber Johann Christoph Philip

In Weidenau ging die Geschichte der Familie Filpe auch weiter: Ein Enkel dieses Georgius Philip (geb.um 1577), Johann Christoph (1634-1699), stieg in seinem Leben zum höchsten Amt der Stadt Weidenau auf: Er wurde der sogenannte Stadtschreiber (lateinisch Notarius), der noch über dem Bürgermeister stand. Er bekleidetet dieses Amt von August 1680 bis zu seinem Tode 1699. Sein Vorgänger im Amt des Stadtschreibers, Peter Franz Rauch, wechselt zwischen 17.Juli 1680 (letzer Eintrag in das Stadtprotocoll Quelle: Familysearch.org: Czech Republic, Land Records, 1450-1889, Vidnava, Book of purchases, V.227101010-0279-343a/8, 1670-1731 , S.161) und 15. August 1680 in die Stadt Ottmachau als Stadtschreiber. Er wird in den weidenauer Kirchenbüchern als Notariy Ottmachauiensis – also Stadtschreiber Ottmachaus – am 04.12.1680 letztmals erwähnt (Taufbuch Vi VIII 2, S.236).

Als Stadtschreiber

bezeichnete man den mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen

Leiter einer städtischen Kanzlei. Durch seine Bildung, Erfahrung

und lange Dienstzeit konnte er auf die Stadtentwicklung oft einen

bedeutenderen Einfluss ausüben als der jeweils nur kurzfristig

amtierende Bürgermeister. Im Falle unseres Johann Christoph

Philipp, fielen in seine Amtszeit als Stadtschreiber mindestens drei

Bürgermeister nämlich Joannes Aberspach (bis 1682), Joannes

Zahn (1682-1685), und Christoph Neugebauer (ab 1685).

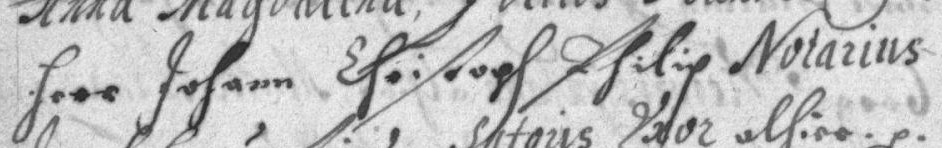

13.12.1695

(Taufbuch ViVIII3,S.41)

„Herr Johann Christoph Philip Notarius“

Der Stadtschreiber stand an der Spitze der städtischen Verwaltung (oberster städtischer Beamter) und gehörte damit zu den mächtigsten Männern der Stadt. In den Urkunden und Kirchenbüchern wird er oftmals schlicht als „schreiber", "scribae" oder auch als „notarius" bzw. „notary“ bezeichnet. Die heute bescheiden und nachrangig klingende Schreibtätigkeit wird den größeren und wesentlicheren Aufgaben des damaligen Amtsinhabers nicht gerecht. Seine Geschäftserfahrung und seine Rechtskenntnisse brachten den Stadtschreiber in die Funktion eines ständigen Ratgebers für Bürgermeister und Rat, was sich auch im guten Gehalt, dem wachsenden Aufgabenkreis, der hohen Verantwortung sowie dem sozialen und politischen Ansehen in der Stadt widerspiegelt.

Johann Christoph Philip führte somit ab August 1680 alle städtischen Bücher, wie das Gerichtsbuch (erster Eintrag auf Seite 180 im Digitaldokument vom 17.August 1680), das Stadtbuch (erster Eintrag auf Seite 84 im Originaldokument und auf Seite 160 im Digitaldokument vom 16.August 1680), das Buch der Waisen/Testamente (erster Eintrag auf Seite 157 im Original auf Seite 300 im Digitaldokument vom 29. Januar 1681).

|

|

|

Diese Bücher hielt Johann Christoph Philipp selbst in Händen und es ist auch faszinierend, den Wechsel des Stadtschreibers in Weidenau von Franz Strauch auf unseren Johann Christoph Philipp im Jahre 1680 anhand der Handschriften z.B. im Gerichtsbuch genau erkennen zu können.

|

|

Beispiele für den eigenhändig geschriebenen Namen des Johann Christoph Philipp in seinen Niederschriften im „Buch der Testamente und Waisen“, Band 1618-1737:

|

|

Am 03.04.1682 in der Niederschrift eines Testaments, schreibt er als anwesender Stadtschreiber (Notarium) lediglich seine Vornamen: Johann Christoph:

|

|

|

Am 04.10.1682 in der Niederschrift des Testaments des Adam Mentzel, kürzt er seinen Vornamen umgangssprachlich auf Hanß ab und schreibt den Nachnamen mit nur einem P: Hanß Christoph Philip

|

|

|

Am 12.11.1682 in der Niederschrift des Testaments des Tobias Mergkert, schreibt er seinen Namen ganz aus und den Nachnamen mit „PP“: Johann Christoph Philipp

|

Im Schlesischen Provinzialrecht heißt es nämlich: „Nach dem bischöflichen Kasparischen Kirchenrechte, welches für die Städte: Neisse, Patschkau, Ziegenhals, Ottmachau und Weidenau, als ein „Jus statutarium“ gilt,werden Testamente entweder selbst dem Rathe übergeben, und da müssen drei Ratsherrn oder auch Schöppen nebst dem Stadtschreiber gegenwärtig seyn, oder es wird zu Hause abgeholt, und da müssen zwei Ratsherrn, zwei Schöppen und der Stadtschreiber auf Ersuchen sich zum Testator verfügen.“ (Quelle: „Das Schlesische Provinzial-Recht: Nebst einem Auszuge aus den Bestimmungen“ von Friedrich Wilhelm Pachaly auf Seite 115/116, auffindbar in books.google.de).

Johann Christoph Philip und die Hexenprozesse

In die 19jährige Amtszeit des Johann Christoph Philipp fällt auch das dunkele Kapitel der Hexenverfolgung. 1679 kommt es zur ersten Hexenverbrennung im Altvatergebiet und zwar stahl am Palmsonntag 1678 die Bettlerin Marina Schuch aus Wermsdorf (Vernířovice, 62 km südlich von Weidenau) in der Zöptauer Kirche (Sobotín) während der Kommunionsfeier die Hostien. Dieser Vorfall bildete den Anlass für die Hexenprozesse von Groß Ullersdorf1. Als Hexenprozesse von Groß Ullersdorf (Velké Losiny, 58 km südlich von Weidenau) wird eine von 1678 bis 1692 andauernde Hexenverfolgung in Nordmähren bezeichnet, die unter dem Inquisitionstribunal von Heinrich Franz Boblig von Edelstadt (geb. um 1612 in Zuckmantel - auch genannt Edelstadt, gest. 27.01.1698) in der Zeit der Rekatholisierung des Landes stattfand. Über Heinrich Franz Boblig von Edelstadt ist wenig bekannt. Sein Vater, Bürgermeister in Zuckmantel, wurde geadelt und erhielt Adelstitel "von Edelstadt, der Edelstadt“ im Jahr 1591. Sein Sohn Heinrich Boblig studierte Rechtswissenschaften vermutlich in Wien, aber er schloss sein Studium nicht ab und wurde später nur als „juris candidatus“ betitelt. Bis zu seiner Teilnahme an den Hexenprozessen, führte er vermutlich eine Anwaltskanzlei in Olmütz. Seinen Hexenprozessen fielen insgesamt 104 Menschen zum Opfer. Allein in Groß Ullersdorf starben 56 Personen auf dem Scheiterhaufen, der zweite Schwerpunkt wurde Mährisch Schönberg mit 48 Hinrichtungen. Auch im Raum Freiwaldau (Jeseník) kam es zu zahlreichen Hexenprozessen. So kam es in der Stadt Freiwaldau (21 km südlich von Weidenau) zu Hexenprozessen, bei denen zwischen 1622 und 1684 102 Einwohner der Stadt auf den Scheiterhaufen verbrannt wurden. In Waldenburg (Bělá pod Pradědem, 27 km südlich von Weidenau) und Zuckmantel (Zlaté Hory, 23 km südöstlich von Weidenau) kam es zwischen 1648 und 1692 auch zu Hexenprozessen, denen in Zuckmantel allein mindestens 85 Menschen zum Opfer fielen. Für die Verbrennung soll ein spezieller Backofen errichtet worden sein. Der berüchtigte spätere Hauptinquisitor der zuvor genannten Hexenprozesse von Groß Ullersdorf, Heinrich Franz Boblig von Edelstadt, trieb zuvor in Zuckmantel sein Unwesen.

Neben dem Vogt von Weidenau (in der Zeit waren es die Ritter von Gilgenheimb), dem Bürgermeister und den Stadträten, dürfte der Stadtschreiber auch an den Hexenprozessen bzw. dem Inquisitionstribunal beteiligt gewesen sein, da er auch über Rechtskenntnisse verfügte und zu den mächtigsten Männern der Stadt gehörte. Wieviele Hexenprozesse tatsächlich in Weidenau stattfanden, ließ sich meinerseits noch nicht ermitteln, da nach Auskunft des Archivs Jesenik, wo heute die Archivalien des Stadtarchivs Weidenau lagern, nur noch das das Sitzungsbuch des Stadtgerichtes 1670 – 1680 vorhanden ist. Alle anderen Sitzungsbücher vor 1713 sind dem Stadtbrand von 1713 zum Opfer gefallen.

Die soziale Stellung der Familie in Weidenau und ihre Berufe

Der Stadtschreiber Johann Christoph Philip begründete eine städtische Dynastie der Familie,die immer Mitglied des Bürgertums Weidenaus und des dortigen Handwerks blieb. Sie waren Bäcker, Riemer (Fertigung von Gürteln und Gurten,Geschirre für Zugtiere und Riemen jedweder Art aus Leder, etwa für Schuhe und Trommeln), Binder (Fertigung von Fässern und Eimern etc.), Schneider, Schuster und Brandtweinbrenner.

Besonders das Bäckerhandwerk bildete eine Tradition der weidenauer Philipps auf mindestens vier Generationen. Von 1688 bis 1771, also 83 Jahre lang, sind die Philipps die Bäcker vor dem Obertor auf der sobezeichneten Bäckerbank Nr.5 laut dem „Register verkäuflicher Gewerbe zu Weydenau“ (1533-1869) auf Seite 25. Am 14.Juli 1688 übernahm Zacharias Philipp (geb.1667) die Bäckerbank Nr.5 für 24 Gulden und 12 Kreuzer. Ihm folgte sein Sohn Zacharias am 5.Apri 1728 mit einer Zahlung von 120 Gulden und 12 Kreuzern. Dessen Sohn Andreas (geb.1696, gest.1768) übernahm die Bäckerbank Nr.5 dann am 31.August 1728 für denselben Betrag und zuletzt folgte am 1.Dezember 1761 bis zum 20.Juli 1771 dessen Sohn, Joseph Philipp (geb.1737) mit einer Zahlung von 156 Gulden und 12 Kreuzern. Die Bäckerbank Nr.1 wurde laut dem „Register verkäuflicher Gewerbe zu Weydenau“ (1533-1869) auf Seite 21 ab dem 2.September 1710 ebenfalls durch Zacharias Philipp, der schon die Bäckerbank Nr.5 seit 1688 innehatte, bewirtschaftet. Er leistete dafür 64 Gulden und 48 Kreuzer. Andreas Philipp (geb.1696, gest.1768) übernahm die Bäckerbank Nr.1 am 5.April 1728 für 120 Gulden und 48 Kreuzer und am 31.August 1728 zusätzlich die Bäckerbank Nr.5, wie zuvor beschrieben. Die Bäckerbank Nr.2 wurde zwischen 1725 und 1743 von einem J. Friedrich Philipp geführt („Register verkäuflicher Gewerbe zu Weydenau“, 1533-1869, Seite 22).

|

|

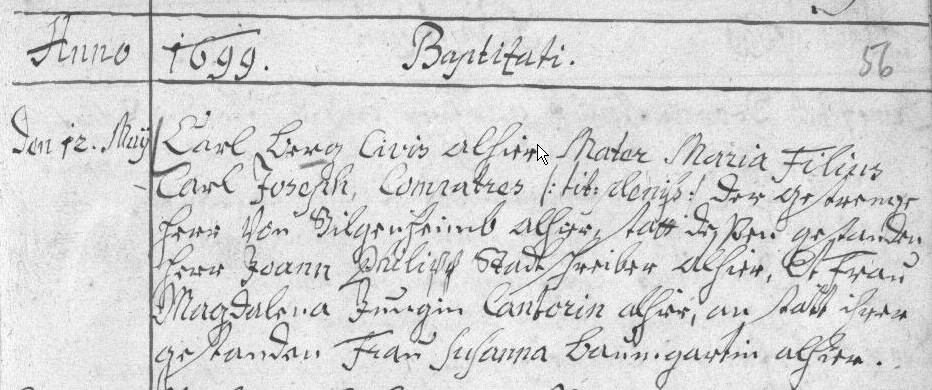

Die Familie Philipp blieb dem Rat der Stadt immer eng verbunden, wie man an der Auswahl der Taufpaten dieser Linie sehen kann. Diese waren Bürgermeister, Stadträte und Cantore. Auch die Kontakte in hohe adelige Kreise ziehen sich durch die Jahrzehnte: So ist der Stadtschreiber Johann Christoph Philipp u.a. Taufpate als Stellvertretung für den Herrn Ritter von Gilgenheimb im Jahre 1699. Die Familie von Gilgenheimb ist ein ritterliches Adelsgeschlecht und Mitbesitzer der Lehnsrittergüter Weidenau und Schwandorf. Auch die folgenden Philipp-Generationen stehen Pate bei Taufen von Bürgermeister-Kindern und Ratsherrn-Kindern usw.

|

|

12.05.1699

(Taufbuch ViVIII3,S.56)

|

„Den

12.May: Carl Berg Civis alhier Mater Maria Filius |

Übersetzung: „Den

12.Mai: Carl Berg, Bürger von hier Mutter Maria Sohn |

Martin Neugebauer und seine Kontakte zum Inquistior Boblig

Interessant ist in diesem Zusammenhang noch die Person des Martin Neugebauer, der 1632 als Studiosus (=Student) erstmals als Taufpate in den weidenauer Kirchenbüchern in Erscheinung tritt (Vi VIII 2, S.28). 1634 wird er vorübergehend zum Cantor Weidenaus (Vi VIII 2, S.34), 1635 zum Rectoris (=Lehrer) von Weidenau (Vi VIII 2, S.40), ab 1636 Ludi Rector (=Oberlehrer) (Vi VIII 2, S.44), ab 1639 zusätzlich noch Notary (=Stadtschreiber) (Vi VIII 2, S.56), was er bis 1648 in Personalunion auch bleibt, bis er 1648 zum Consulis Weidenauiensis (=Bürgermeister Weidenaus) wird und dem Joannes Iban, der Bürgermeister Weidenaus seit der schwedischen Belagerung 1633 war, in diesem Amt folgt. Dieser Martin Neugebauer ist Taufpate bei zwei Kindern des Georgius Philipp (bzw. Philpe) und der Helena, nämlich bei der Taufe der Eva am 02.09.1636 (Vi VIII 2, S.44) und der Marina am 13.10.1638 (Vi VIII 2, S.54). Neugebauer war Pate bei einer Taufe am 05.07.1656 (Vi VIII 2, S.124) und mit ihm im Patenamt war die Schwester des zuvorgenannten Inquisitors Franz Heinrich Boblig von Edelstadt. Somit ist es nicht abwegig, dass er auch den Inquisitor persönlich kannte. Der betreffende Taufeintrag lautet: „Den 5.Tag Juli wardt getaufft Anna Magdalena dess Herrn Vater, der wohl edle gestrenge Herr Leonhardy Graff, unter dem hochlöblichen Picolominischen Regiment wohl bestelter Riettmeister, die Frau Mutter, Frau Anna Margaretha Gräffin gebohrene Forgashin, der Paten gewesen, der Ehr undt Werte wohlweise undt wohlgelehrte Herr Martiny Neugebauer Consul Weidnauiensis, undt die wohl Edle gebohrene Frau Anna Barbara Hofmännin gebohrene von Edelstadt des Obersten Wachmeisters von Wermsdorff Günter Bahrs Wittib.“

Hierbei fällt auf,dass die Schwester des Franz Heinrich Boblig von Edelstadt, Anna Barbara geborene von Edelstadt, verwitwete Bahr, verheiratete Hofmann, mit dem Obersten Wachtmeister von Wermsdorff, Günter Bahr, verheiratet war. Aus Wermsdorff stammte das erste Hexenprozessopfer von Groß Ullersdorf, die Bettlerin Marina Schuch, der in dem 8 km von Wermsdorff entfernten Ullersdorf 1678 der Prozess gemacht wurde. Boblig hatte bereits von 1638-1653 als Inquisitor im Fürstemtum Neisse gewirkt und dort etwa 200 Menschen auf den Scheiterhaufen gebracht. Als er 25 Jahre später, ab 1678 wieder als Inquisitor gefragt war, folgte eine Welle von Denunziationen, wodurch Boblig einen unkontrollierbaren Machtstatus erhielt, den er dazu benutzte, ihm gefährlich erscheinende Personen zu beseitigen. Namentlich betraf dies vor allem den Mährisch Schönberger Dekan Lauthner, den er beschuldigen ließ, im Bunde mit dem Teufel zu stehen. Lauthner wurde 1685 in Müglitz (Mohelnice) öffentlich verbrannt.

Nachdem Johann Joachim von Žerotín (1666-1716) im Jahre 1689 die Volljährigkeit erreicht hatte und die gräfliche Herrschaft in Groß Ullersdorf antrat, verfügte er die Einstellung der Hexenprozesse. Das sich verselbstständigte Inqusitionstribunal arbeitete noch bis 1692 weiter und wurde auf Anordnung Kaiser Leopolds I. (1640-1705) aufgelöst.

Martin Neugebauer und seine Kontakte zu Fürst Piccolomini

In den weidenauer Kirchenbüchern traf ich oft während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges und auch noch später, wie in diesem Falle, auf den Hinweis der militärischen Dienstgrade verdienter Kriegsteilnehmer. Hier ist Leonhard Graff also Rittmeister im „hochlöblichen Picolominischen Regiment“ gewesen. Rittmeister ist eine historische Dienstgradbezeichnung für Offiziere der Kavallerie und entspricht dem des Hauptmanns. Diese Regimenter wurden nach ihren Feldherren benannt, im Falle des „Piccolominischen Regiments“ handelt es sich um das bekannte Regiment des

|

Fürst Octavio Piccolomini, Herzog von Amalfi (*1599 in Florenz; + 1656 in Wien). Dieser war im Dreißigjährigen Krieg ein General Wallensteins und der Kommandeur seiner Leibgarde sowie Malteser-Ritter. 1650 erhob ihn der Kaiser in den Reichsfürstenstand. Dieser Feldherr war Teilnehmer der großen Schlachten wie die Schlacht am Weißen Berg (1620) und die Schlacht bei Lützen (1632), die eine der Hauptschlachten des Dreißigjährigen Krieges war und zwischen einem protestantischen, überwiegend schwedischen Heer unter Führung des schwedischen Königs Gustav Adolf und den katholischen kaiserlichen Truppen unter Wallenstein tobte. Piccolomini war in der zweiten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges an fast allen erfolgreichen Aktionen der Kaiserlichen (katholischen Liga) beteiligt. Der Familie Piccolomini entstammten sogar zwei Päpste: Pius II. (Papst 1458 bis 1464) und Pius III. (Papst 1503), ebenso gingen vier Erzbischöfe von Siena, ein Bischof und zwei Kardinäle aus der Familie hervor. |

|

Octavio Piccolomini hielt auch Einzug in Friedrich Schillers (1759-1805) Werk „Wallenstein“ (von 1799), dem Drama über den Niedergang des berühmten Feldherren Wallenstein (1583-1634). Auch wenn der in Schillers „Wallenstein“ mitspielende Sohn, Max Piccolomini, poetische Fiktion ist, denn Octavio Piccolomini starb tatsächlich kinderlos. Der zweite Teil der Wallenstein-Trilogie heißt sogar nach ihm „Die Piccolomini“. Kurz gesagt: Hier beginnt die Haupthandlung, die überwiegend unter den Truppenführern von Wallensteins Armee und dessen Familie spielt. Sie versammeln sich bei Wallenstein in Pilsen im Jahre 1634, mitten im Dreißigjährigen Krieg. Wallenstein liegt mit dem Kaiser im Konflikt, da er wiederholt dessen Befehlen nicht gefolgt ist. Wohl um ihn zu schwächen, befiehlt ihm der Kaiser, einen Teil seines riesigen Heeres abzutreten. Wallenstein will das nicht hinnehmen. Einer seiner Vertrauten, Octavio Piccolomini, ist weiterhin kaisertreu geblieben und spioniert für diesen. Er hat auch eine Vollmacht bekommen, Wallenstein offiziell als Oberbefehlshaber abzulösen. Diese Vollmacht will er aber erst nutzen, wenn Wallenstein sich öffentlich gegen den Kaiser richtet. Kaiserlichen Spähern gelingt es, einen Unterhändler Wallensteins auf dem Weg zu den Schweden abzufangen. Somit steht Wallensteins Überführung kurz bevor. Die Lage spitzt sich zu, da Octavios Sohn Max Piccolomini Wallensteins Tochter Thekla sich ineinander verlieben. Max ist ein begeisterter Anhänger Wallensteins und wird von ihm sehr fürsorglich behandelt. Er glaubt dem Vater nicht, dass Wallenstein den Verrat tatsächlich begehen will. „Die Piccolomini“ endet mit Max´ Entschluss, Wallenstein direkt nach seinen Plänen zu befragen. Dadurch soll sich für ihn entscheiden, ob er sich gegen seinen eigenen Vater stellen muss oder gegen den von ihm verehrten Wallenstein.

Desweiteren kam mir im Laufe der Kirchenbuchrecherche ein „hochlöbliches Felipisches Regiment“ unter, was aber nicht Rückschlüsse auf unsere Filpes zuläßt, sondern auf die Spanier unter ihrem damaligen König Philipp IV. (spanisch Felipe) aus dem Hause Habsburg hinweist. Aus diesem „Felipischen Regiment“ blieb ein adeliger Spanier mit Namen Don Diego de Forgas in Weidenau und heiratete eine Einheimische. Die Ritter von Gilgenheimb gaben ihm das Lehnsrittergut Schwandorf zum Sitz. Die Mutter aus dem zuvor zitierten Taufeintrag, Anna Margaretha Gräffin gebohrene Forgashin, ist demnach eine Tochter des besagten Don Diego de Forgas. Frauen wurden in den damaligen Kirchenbüchern mit einer Erweiterung des Familiennamens auf -in genannt. Hier wurde also aus „Graff“ die „Gräffin“ und aus „Forgas“ die „Forgas(hin)“. Bei Filpe wurde aus den weiblichen Nachkommen oft die „Filpin“.